アジャイルを「わかったつもり」から、組織に根づく「文化」へ。ダイキン工業が選んだ体験型研修

- アジャイル

- ワークショップ

空調事業を中心に、世界170カ国以上で多様な事業を展開するグローバルメーカーのダイキン工業株式会社。さらなる価値創出のため、2015年に技術拠点のコアとなるテクノロジー・イノベーションセンター(TIC)を設立し、アジャイル開発の導入・推進にも積極的に取り組んでいます。

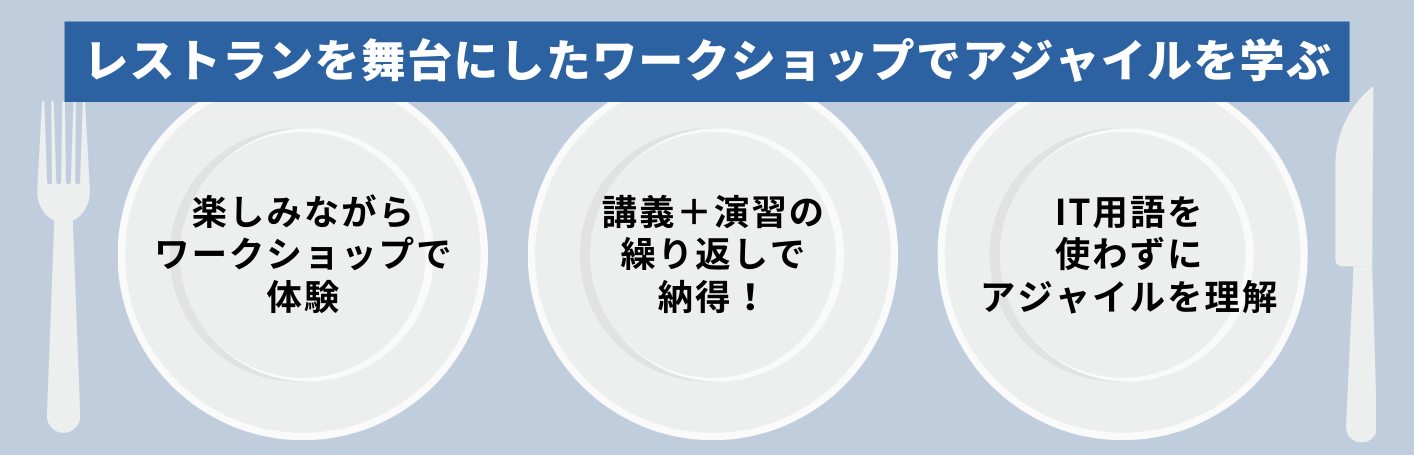

そうした取り組みの一環として、2025年2月、TICの皆さまに、ITプレナーズが提供する体験型ワークショップ「アジャイル・レストラン」を受講いただきました。

座学中心の研修とは異なり、受講者がレストラン運営を疑似体験しながら、短いサイクルでのふりかえりと改善を繰り返すこのワークショップ。アジャイルにおいて重要な「チームでの協働」と「継続的な改善」を体感的に学べる構成となっています。

本記事では、研修を導入した前川様、笹原様、そして参加者である西澤様、五十嵐様に、導入の狙いと受講後の気づき、さらに今後の業務や組織変革への展望について伺いました。

アジャイル・レストラン

・経験や理解度を問わず、組織内にアジャイルの考えを浸透させる

・座学ではなく、“体験を通じた納得度の高い学び”の機会を創出する

・プラクティスにとどまらず、アジャイルの本質的な価値を実感してもらう

・チームでのふりかえりと改善に主体的に取り組む意識が醸成された

・ユーザー視点で開発や改善に取り組むマインドが育まれた

・チームを越えた関係構築が進み、相談や連携が生まれやすい環境が整った

アジャイルの“本質”を体験できるワークショップだと感じた

──まずは皆様の自己紹介をお願いいたします。

私たちが所属するテクノロジー・イノベーションセンター(TIC)は、当社の技術開発のコア拠点です。その中で私たちは、主にソフトウェア開発を対象として、アーキテクチャおよびツールの導入や活用検討などを行っています。

私自身は、データ活用推進グループと情報通信グループにそれぞれマネジメントを行うチームを持ち、クラウド基盤やアジャイル開発などをテーマに研究開発を行っています。また、社内へのアジャイル浸透を目的としたコミュニティも運営しています。

私はデータ活用推進グループに所属し、4年ほど内製開発に携わってきました。自チームでは自律的に開発と改善を進められる環境が整ってきましたが、社内全体を見ると、まだまだ開発体制を構築できていない部署も多くあります。そのため、現在はそうした他部署に対し、内製開発のイネーブリングを行うことを主な業務として取り組んでいます。

私は情報通信グループに所属し、フロントエンドエンジニアとしてWebアプリやシステムの開発を担当しています。現在は新しいプロジェクトに立ち上げから参画しており、グローバル拠点とも共通で利用できる開発プラットフォームの構築に関する設計・検討を進めているところです。

私は、データ活用推進グループに所属しています。2024年からは、生成AIをはじめとする先端技術を活用し、社内の業務課題を解決するためのPoC開発に取り組んでいます。

──「アジャイル・レストラン」を知ったきっかけや社内実施に至った経緯をお聞かせください。

私が「アジャイル・レストラン」を知ったのは、DevOpsのカンファレンスでITプレナーズの方々と知り合ったことがきっかけです。そこで紹介を受け、まずは大阪と東京で開催された体験会に、社内メンバーが参加しました。参加者からは非常にポジティブな感想が寄せられ、「アジャイルの取り組みを社内に広げるうえで有効な研修になる」と感じ、社内での実施を決めました。

──研修のどのような点に価値を感じられましたか?

「アジャイル・レストラン」は、イテレーティブ(反復的)に学習しながらチームで進めていく、まさに“体験する”研修です。社内でアジャイルを根付かせるには、まずこの“体で学ぶ”フェーズが必要だと感じ、導入の大きな決め手になりました。

実は当社でもアジャイルの研修を以前から行っていたのですが、内容は主にフレームワークや手法についての座学が中心でした。もちろん、知識を得ることは大切です。ただ、それだけでは「なんとなくわかったつもり」で終わってしまうことも多いと感じていました。

また、社内の一部では「アジャイル」という言葉が独り歩きしてしまい、実際の中身や考え方まできちんと理解されていない面もあると感じています。たとえば、ウォーターフォール開発の経験が長い方からは「アジャイルはドキュメントを作らない進め方なんでしょ?」と誤解を受けたり、逆に「アジャイルでやれば何でもうまくいく」といった過度な期待も見られたり。

だからこそ、実際にイテレーション(短い期間で一連の工程を繰り返す開発サイクル)を回してみる体験を通して、アジャイルとは何かを肌で理解してもらうことが大事だと思っていました。「アジャイル・レストラン」の実施が、アジャイルの理解を促す良いきっかけになればと期待していました。

──今回の社内実施においては、どのように参加者を選定されたのでしょうか?

まずは社内コミュニティの中で希望者を募り、今後アジャイル開発に携わる予定のメンバーに対しても、個別に声をかけていきました。最終的には12名の参加となりました。

参加者のアジャイルに対する理解や経験のレベルはさまざまです。すでに現場で実践している人もいれば、プラクティスを試し始めたばかりの人、言葉だけを知っていて未経験だった人もいます。そうした多様なメンバーが一緒に学ぶ場になったこと自体、非常に良い機会だったと感じています。

ふりかえりと改善を繰り返すワークで、チームの前進とアジャイルの価値を実感

──実際に「アジャイル・レストラン」を受講されてみて、いかがでしたか?

以前の業務でもアジャイル開発を少し取り入れてはいたのですが「この進め方で合っているのか?」と迷う場面が多くありました。新しいプロジェクトでもアジャイルを取り入れる予定なので、基本に立ち返って理解を深めたいと思い、この研修に参加しました。

「アジャイル・レストラン」では、実際に短いサイクルでふりかえりと改善を繰り返す体験を経て、アジャイルの実践方法を深く理解できました。特に「KPT」という手法を用いたふりかえりでは、参加者と一緒に「次はこうしてみよう」と改善案を出し合い、実際に次のラウンドではその改善効果も感じられたんです。自分たちでイテレーションを回してみて初めて、その重要性や意味が腑に落ちたように思います。

私は、アジャイルの知識がまだ浅い段階で参加しました。西澤さんと同様、最初から詳しい技術の話を学ぶのではなく、参加者同士でふりかえりを一緒に体験できたことが強く印象に残っています。

自分たちの取り組みの中で、何が良かったのか、課題は何だったのかを話し合い、次はどのように改善していくかをチームで考える。そうしたコミュニケーションの積み重ねが、アジャイルにおける重要な要素なんだと、体験を通して学ぶことができました。手法やフレームワークを学ぶ前に、まずは“改善していく文化”を肌で感じられたことが大きかったですね。

──そのほかにも、気づきを得られた場面はありましたか?

ワークの中で、レストランに訪問する“お客様役”を担当できたことが新鮮でした。たとえば、注文した料理の提供が遅いと「ユーザー視点でここは気になるな」と感じます。サービスを提供する側だけでなく、受け取る側の感覚を体験できたのはとても貴重な機会でした。

私も、普段はどうしても開発者視点で物事を考えがちです。外側からシステムを俯瞰するような視点で考えるのは、普段の仕事ではなかなかできないので、非常におもしろい体験でした。

──運営側の前川さん、笹原さんから見て感じたことがあれば教えてください。

見学していたTICの都島副センター長からは「実際に自分たちの体を動かす“体験”を通じた学びというのが非常にいいですね」というコメントもありました。アジャイルの考えでは、頭で理解するだけでなく、経験から学ぶ要素が大きいです。実際にやってみて、チームで試行錯誤しながら進めていく──このようなワークショップ形式で学ぶこと自体が、アジャイルと非常に親和性が高いと感じました。

参加者からは「自チームでふりかえりを実施してみたい」「日々の業務でアジャイルを小さく試してみたい」といった感想も聞かれました。いきなり本格的にアジャイルを導入するのはハードルが高いかもしれませんが、数パーセントからでも始めてみよう、という前向きな反応があったのは大きな成果です。そういう意味で、参加してくれた皆さんにはアジャイルの“マインド”の部分がしっかり伝わったのではないかと感じています。

体験から得た学びを、全社的なアジャイル推進や最新技術導入の基盤に

──今回のワークショップでの学びを、今後の業務にどのように生かしていきたいとお考えですか?

現在のプロジェクトを進めていく中で、ユーザーである各拠点の社員のニーズをいち早く察知し、フィードバックをもらいながら機能に反映していく、といったサイクルを意識的に回していきたいと考えています。

今回の研修では、普段業務で関わりの少ないメンバーと一緒に参加できたのも良い経験でした。お互いがどのような業務や課題を抱えているのかを知ることで、気軽に相談しやすくなったと感じています。今後は、積極的に声をかけていきたいと思っています。

また、フロントエンド開発担当として、技術的なスキルはもちろん、ユーザーの本質的なニーズを汲み取る力も今後さらに磨いていきたいです。

私たちが開発するシステムのユーザーは、社内のメンバーになります。「アジャイル・レストラン」でお客様側のワークを通じて学んだことを活かし、ユーザーの視点に立って開発を進めていきたいと思います。

また、今後どのようなプロジェクトを進めるにあたっても、アジャイルの考えは活かせるはずです。より大規模なプロダクトの開発に携わる際も「どうしたらもっと良くなるか」をチームで考え、ふりかえりつつ、実践と改善のサイクルを回していきたいですね。

──社内のアジャイル推進において、今後どのような取り組みを計画されていますか?

アジャイルの考えを、ますます社内に広めていきたいです。そのためには、開発部門だけでなく、ビジネス部門やコーポレート部門にもまずアジャイルを体感してもらうことが重要だと考えています。

今回のようなワークショップ形式であれば、1日という短時間でもアジャイルのコアとなるマインドや進め方を伝えることができ、理解のきっかけになります。そうした導入フェーズでは、「アジャイル・レストラン」のようなプログラムが非常に有効だと感じていますし、今後も積極的に活用していきたいですね。

短期的には、アジャイルはもちろんのこと、DevOpsやプラットフォームエンジニアリングといった観点から、全社的な生産性の向上を図っていきたいと考えています。そうすることで、仕事がより創造的で楽しいものになるのではないかと期待しています。

中長期的なテーマとしては、AIの活用がますます重要になってくると考えています。社内でも先行的に取り組むチームが出てきており、現場で得られた知見を、組織としてしっかりと蓄積し、共有していくことが必要です。

そして、AIを本当の意味で活かすためには、ただ使うだけでなく、活用方法をふりかえり、改善を重ねるサイクルが不可欠です。その意味でも、アジャイルのように「小さく試して、素早く学び、次に活かす」プロセスが、AI時代の開発にも深く結びついてくると確信しています。

お客様情報

社名 ダイキン工業株式会社

業種 機械

設立 1934年2月11日

従業員数 単独 7,866名 連結 103,544名(2025年3月31日現在)

ウェブサイト https://www.daikin.co.jp/

アジャイル・レストラン

変化に迅速に適応する「アジャイル」を、レストランという身近なケースで体感できるワークショップです。本研修では、レストランという身近なケースにアジャイルの主要な手法を適用して迅速に改善する体験を通して、アジャイルを取り入れるとはどういうことなのかを体感していただきます。

※取材は2025年5月に行いました。

取材・文:Yui Murao